首都大学東京 法科大学院 元教授 元弁理士 工藤 莞司 先生

広義の混同、そして著名表示冒用行為へ

=不正競争防止法上の周知・著名商標等の保護の歴史=

知財高裁サイトから、「株式会社阪急さくらホールディングズ事件」裁判例(令和6年5月16日 大阪地裁令和6年(ワ)第512号)に出合った。原告阪急電鉄(株)が、「株式会社阪急さくらホールディングズ」を使用する被告に対して、不正競争防止法2条1項1号及び2号違反で争った処、被告が請求原因を認めたため、原告勝訴した事案である。2号が妥当であろう。

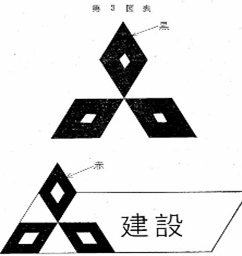

私は、「三菱建設事件」(昭和41年4月5日 大阪高裁昭和39年(ネ)第661号 不正競業法判例集870頁)を思い出した。旧不正競争防止法1条1項2号事案の古い事件で、一審被告がその営業活動の表示に三菱の二字と原判決認定の各サービスマーク(右図参照)を使用していることは、客観的に観察して三菱系諸会社が永年にわたり築き上げた声価の表現を無断且つ無償で使用し、世人に対し一審被告も亦いわゆる三菱系諸会社の一員であるかのごとく誤信させるおそれのある外観を示し、・・・自由競争の限界を逸脱し、取引秩序をみだし、信義則に反し、競争観念の希釈化を重視すべきと判示し、異業種間での混同の虞の理論を補完している。旧不正競争防止法1条1項1、2号では、周知・著名商標でも、異種の商品や営業については、出所の混同の虞ないとして、他人の使用を規制することは困難であった。

そこで、登場したのが広義の混同の理論である。周知・著名商標等主が使用していない商品であっても、その者と経済的又は組織的に何等かの関係を有する者の製造販売する商品と誤信される場合も出所の混同に該当するとの解釈理論である。裁判例として、「ヤシカ事件」(東京地昭和41年8月30日 東京地裁昭和38年(ワ)第1415号 下民集17巻7・8号729頁)を嚆矢として、「日本ウーマンパワー事件」昭和58年10月7日 最高裁昭和57年(オ)第658号 民集37巻8号1082頁)が出されて、さらに周知・著名商標主と何らかの関係を有する者には、同一商品化事業を営むグループの一員まで拡大された。

混同理論の限界 昭和60年前後から、サービス業、特に風俗業において、外国著名ブランドを盗用する例が相次ぎ、当該外国企業は使用禁止を求めて、旧不正競争防止法1条1項2号違反で積極的に争った。そして、いずれにおいても、裁判所は広義の混同を認めて、使用禁止が認められた(「ニナリッチ事件」昭和59年1月13日 東京地裁八王子支部昭和58年(ワ)第415号 判タ515号212頁、「ラブホテルシャネル事件」昭和62年3月25日 神戸地裁昭和59年(ワ)第94号 無体裁集19巻1号72頁外)。しかし、これらの事案では、原告が長年の使用により培った信用や良好なイメージが毀損されることは疑いないが、広義の混同を含めて混同の虞の存在は疑問で、その限界を超えていると指摘された。これらについては欧米では、既に、フリーライドやダイリューション、ポリューション行為として、混同行為とは別の不正競争の類型とされていた。そこで、平成5年制定の現行不正競争防止法においては、著名な商品等表示については、それと同一又は類似のものの使用を混同の虞の要件なしに、不正競争行為として類型化し規制するに至った(著名表示冒用行為2条1項2号)。

前掲「阪急さくらホールディングズ事件」では、被告が争わず請求を認めたことは、時代が流れ不正競争防止法が浸透した証だろう。いち早く競争観念の希釈化を持ち出した「三菱建設事件」裁判例もその源流を成していると思う。